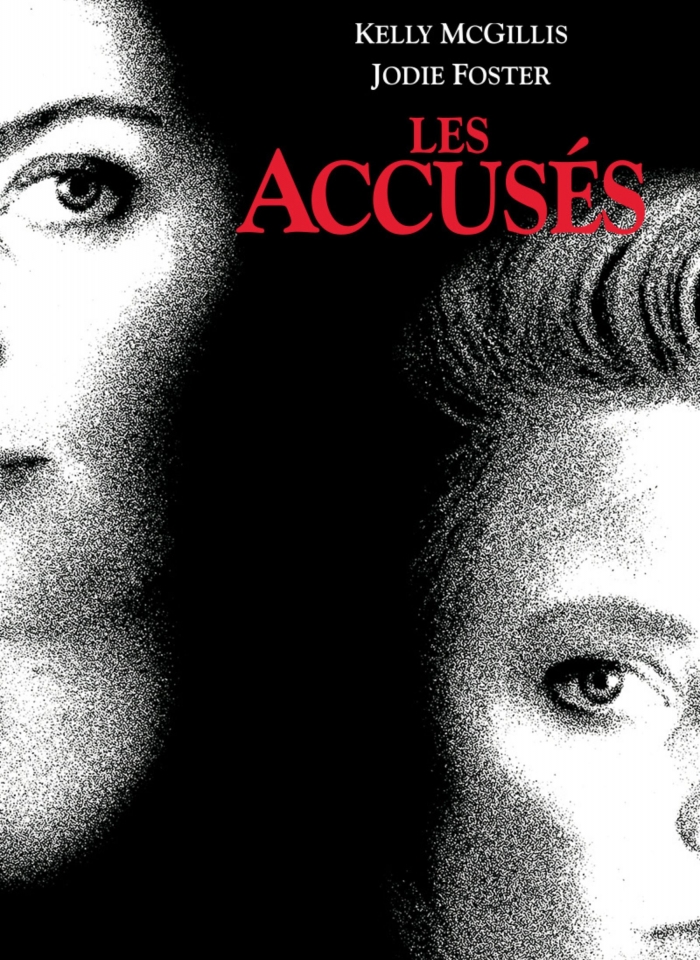

Les Accusés est l’un de ces films qui a compté dans l’histoire du cinéma, d’abord, pour son sujet. Lorsqu’il est présenté en 1989 en compétition officielle au Festival de Berlin, c’est l’une des premières fois qu’un viol collectif est porté à l’écran. L’histoire de Sarah Tobias (Jodie Foster), jeune femme pauvre violée dans un bar par trois hommes sous les yeux de nombreux autres qui les encouragent, déclenche immédiatement des réactions tranchées. La scène clef du film, terriblement brutale, horriblement longue, divise. Il serait pourtant dommage de réduire le long-métrage de Jonathan Kaplan à ce seul moment, certes marquant. Car en explorant non seulement les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la double victimisation, la très difficile judiciarisation de ces affaires et le stress post-traumatique de son personnage principal, Les Accusés propose une dissection très précise de la culture du viol, qui n’a rien perdu de sa rigueur ni de sa vigueur trente-cinq ans plus tard.

Inspiré d’une histoire vraie, Les Accusés est moins un film sur le viol que sur la réaction collective de la société à ce fléau. Dès le départ, Jonathan Kaplan montre que ce crime n’induit pas les réactions horrifiées que l’on serait en droit d’attendre. Kathryn Murphy, l’assistante du procureur qui vient en aide à Sarah Tobias (interprétée par Kelly McGillis), ne raisonne qu’en termes de chances de remporter le procès. Larry, le petit-ami de la victime, n’a aucune compassion pour elle. Même son amie, présente au moment des faits, n’aide pas franchement les enquêteurs. Cette lâcheté généralisée représente le cœur du récit. Le procès n’est pas seulement celui des trois auteurs, mais également celui de ceux qui les ont regardés sans rien faire et, pire, les ont encouragés à commettre leur crime.

Chez Jonathan Kaplan, le viol devient le révélateur des lignes de faille de la société. Celle d’abord, évidente, entre les hommes et les femmes, la socialisation violente des premiers, la peur des secondes, sur les épaules desquelles on fait tomber toutes les injonctions. Sarah Tobias n’est pas une « bonne » victime. Elle boit, aguiche, fume des joints. Pire, elle est trop pauvre, trop « brute de décoffrage » pour être appelée à la barre et convaincre un jury. Les confrontations entre l’assistante du procureure bourgeoise et cette jeune fille qui vit dans une caravane jettent une lumière crue sur le fossé qui les sépare. Les inégalités ne sont pas seulement économiques, elles deviennent sociales, puis judiciaires, puisque les pauvres ne sont pas jugés capables de parler un langage acceptable par les institutions.

Si la réalisation sous tension de Jonathan Kaplan laisse parfois entrevoir un encombrant regard masculin, notamment dans cette scène de viol interminable qui s’attarde sur le corps de Jodie Foster, elle est à remettre dans le contexte d’un cinéma de la fin des années 1980 qui, jusqu’ici, n’avait que très peu regardé les violences sexistes et sexuelles en face. Elle se dote aussi d’une caméra subjective intéressante, notamment lorsque Sarah Tobias subit un examen gynécologique douloureux. Ne restent alors que les lèvres serrées et les yeux bleu acier de la jeune femme et son interprète, Jodie Foster, rugueuse et délicate, fragile et batailleuse à la fois, dans un rôle qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice en 1988 et un passage acclamé des personnages d’ado à ceux d’adultes au cinéma.

PARCE QUE ce film puissant, qui a valu un Oscar à Jodie Foster, raconte les ravages de la culture du viol avec une précision clinique.