Un film de commande

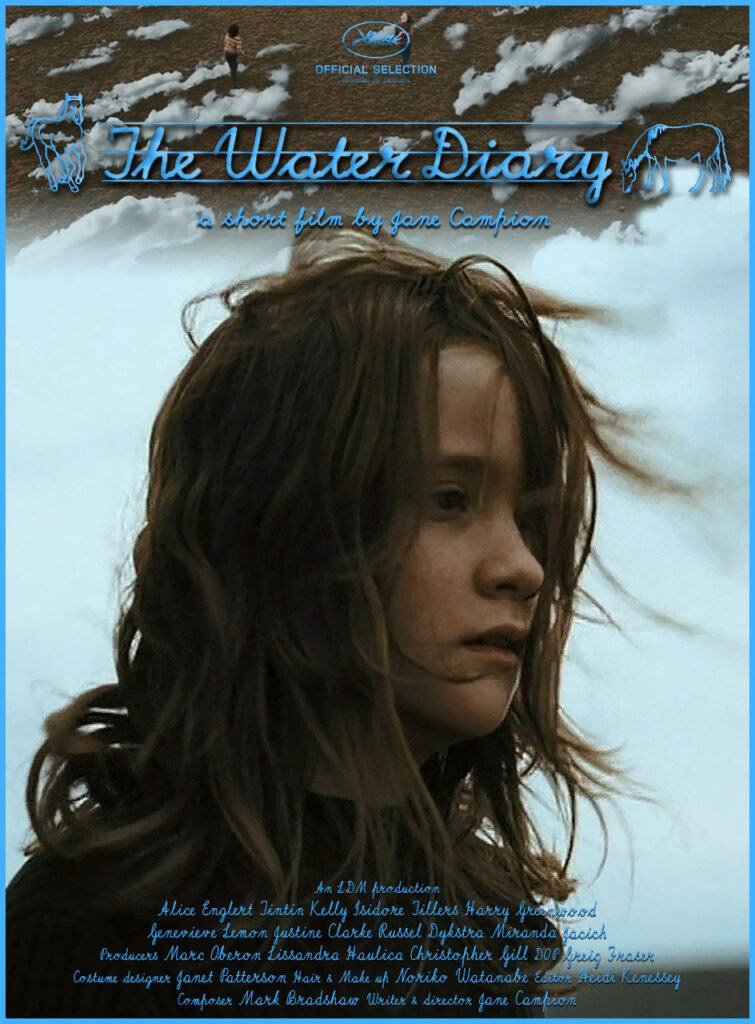

En 2006, lorsque les Nations Unis commandent à huit cinéastes autant de films pour alerter sur l’état de la planète, Jane Campion répond présente. La réalisatrice néo-zélandaise, première et longtemps seule femme à avoir remporté une Palme d’or au Festival de Cannes, livre alors The Water Diary. Un court-métrage à la fois onirique et très réaliste, qui transforme la trajectoire d’une petite Australienne confrontée à la sécheresse en conte initiatique.

Ziggy, 11 ans, voit en effet autour d’elle les plaines qui lui sont familières brunir de jour en jour. Il ne pleut plus dans cette région (le film a été tourné à Nimmitabel, en Nouvelle-Galles du Sud) et, n’ayant plus le droit de monter sur les deux poneys que ses parents ne parviennent plus à nourrir, la petite fille s’ennuie ferme. Elle décide alors de raconter les rêves des gens assoiffés. Sa mère imagine la pluie sur le toit, sa sœur se voit courir dans des nuages à même le sol. Bientôt, tout le village espère qu’une musicienne surdouée attire les cumulus en jouant de l’alto.

La marque de sa réalisatrice

On retrouve dans The Water Diary toutes les caractéristiques du cinéma de Jane Campion. D’abord, son prisme résolument féminin, alors que tout est vu à travers les yeux d’une enfant (qui n’est autre qu’Alice Englert, la propre fille de la réalisatrice). Ensuite, son goût pour des paysages qui forment peu à peu une extension des sentiments intérieurs de ses personnages. Après la végétation luxuriante mais hostile de la Nouvelle-Zélande dans La leçon de piano, ou les ruelles pleines de dangers de New-York dans In the Cut, la voici qui s’attarde sur ces routes australiennes poussiéreuses qui semblent ne mener nulle part. Enfin, il y a toujours chez elle ces protagonistes fantasmant une vie meilleure, loin du fracas d’un monde qui ne veut pas d’eux, et qui trouvent la paix, comme dans La leçon de piano, le temps de jouer un morceau de musique.

S’il s’agit bien d’un film de commande, The Water Diary n’en est pas moins une œuvre très personnelle de Jane Campion. La réalisatrice, qui a eu l’idée du court-métrage après avoir lu un livre sur les nuages, fait le choix judicieux de ne pas proposer un film didactique sur le réchauffement climatique mais, au contraire, d’imposer une pure fiction pleine de rêverie. Ses jeunes personnages galopent dans de faux nuages flottant sur la terre, remplissent des bocaux de leurs larmes, apparaissent découpés en ombres chinoises le long d’une colline. Jane Campion filme moins la sécheresse que la disparition d’un monde entier en filigrane.

L’onirisme n’enlève rien à la brutalité de la situation. Ziggy, la narratrice, la subit de plein fouet lorsqu’elle comprend que ses poneys adorés sont morts faute d’avoir pu se nourrir et s’abreuver. Les conversations de ses parents et des autres fermiers de la ville, captées comme des bruits de fond, témoignent de la menace qui ne cesse de planer sur un pays privé d’eau. Jane Campion filme d’ailleurs les scènes d’intérieur d’une façon naturaliste, qui tranche avec les plaines extérieures balayées par le vent, la lumière et les ombres.

Comme toujours chez la Néo-zélandaise, le salut viendra des femmes. Ce sont elles qui endossent la charge de la conscience douloureuse de l’état catastrophique du monde, via le personnage de Ziggy, et elles aussi qui tentent d’y apporter une solution avec Felicity, la joueuse d’alto décidée à faire pleuvoir à la seule force de son archet. The Water Diary laisse à ses spectateurs et spectatrices le soin de choisir l’issue de ce drame. Comme pour rappeler qu’il leur appartient justement, en dehors des salles de cinéma, d’agir pour qu’il se remette à pleuvoir.

PARCE QU’il y a toutes les obsessions (et toute la virtuosité) de Jane Campion en seulement quinze minutes.